経済産業省は2025年8月26日に、「令和6年度電子商取引に関する市場調査」の結果を公表しました。

セカイカートでは、全4回のシリーズで調査資料を基に解説と独自の考察をお届けします。

このコラムは、第2回になります。

第2回 越境取引市場の可能性を探る

第2回目では、BtoCの越境取引市場の調査結果から、BtoBの越境取引市場の可能性を探ります。

越境EC市場規模の概況と拡大の背景

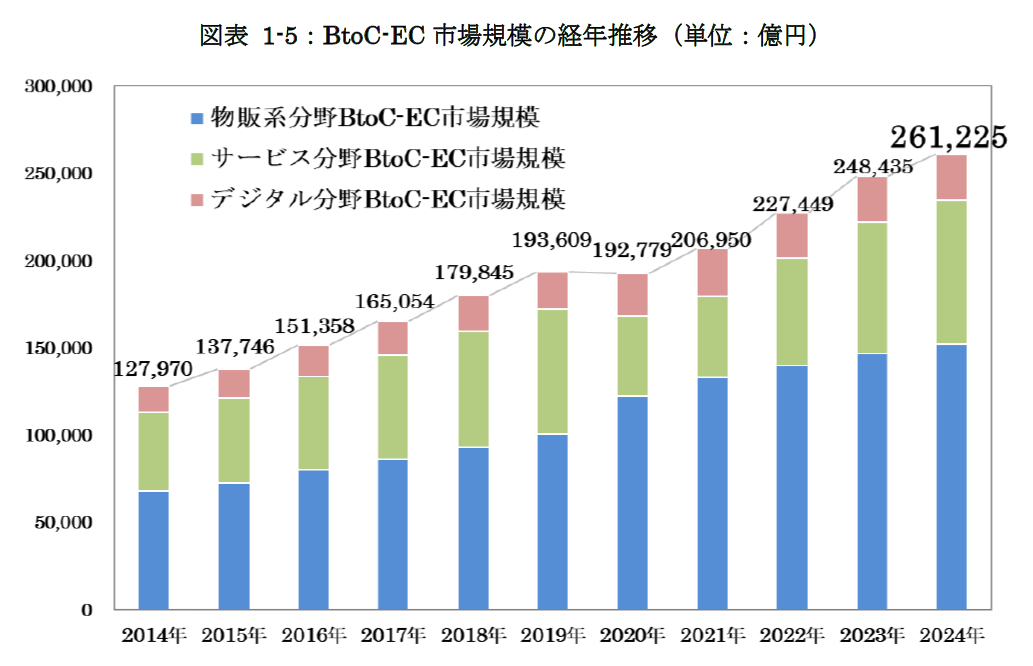

経済産業省の調査によると、世界の越境EC市場は、顕著な成長を続けています。

2024年には1.01兆USドルと推計されており、この規模は2034年には6.72兆USドルへと大幅に拡大すると予測されています。2025年から2034年にかけての年平均成長率は約23.1%と非常に高い伸びが期待されています。

この市場拡大の背景には、消費者と事業者双方の要因があります。

消費者側の要因としては、越境ECの認知度向上、自国では手に入らない商品や限定品への強い購買意欲、自国よりも安価な商品の存在、商品やメーカーへの信頼性、そして多様な決済手段の普及が挙げられます。

事業者側の要因としては、販路拡大への積極的な姿勢、物流レベルの向上、AIを活用した多言語自動翻訳、不正検知、在庫管理といったデジタル技術の進展が越境ECを促進しています。

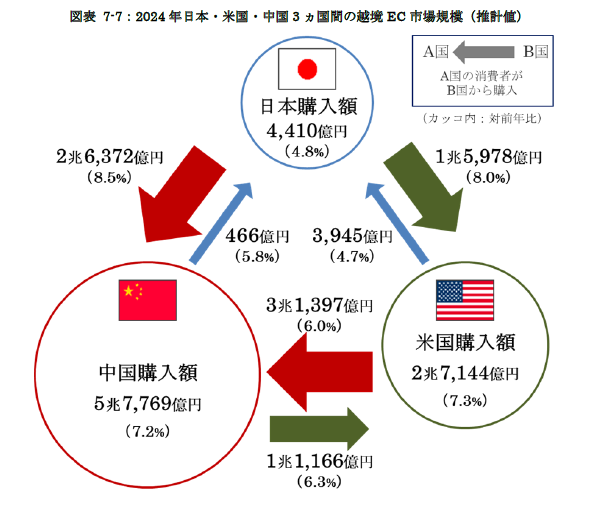

調査結果から、日本、米国、中国の3ヵ国間の越境BtoC-EC市場規模(2024年推計値)を見ると、日本の越境BtoC-EC(米国・中国向け)による購入規模は4,410億円に上り、このうち米国からの購入額が3,945億円、中国からの購入額が466億円です。

一方、中国の越境BtoC-EC(日本・米国向け)の購入規模は5兆7,769億円と圧倒的な規模を誇り、このうち日本経由は2兆6,372億円、米国経由は3兆1,397億円となっています。

これらの数字は、国境を越えた商取引の活発さと、日本製品に対する海外からの強い需要を示しています。

BtoB 越境ECの可能性

BtoB商材も、一大消費地であり世界最大の製造拠点である中国へ、ECによる市場進出が加速しています。

日本の企業がBtoB商材で中国、他海外市場に進出する際には、国内の輸出者と相手国側の輸入者との間の電子商取引で貿易手続きを行い、相手国側の商流で企業に対して商品を販売するという形もあります。

従来、外国法人との取引は商習慣の違いや、異なる言語という壁がありましたが、デジタル技術の進展によりこれらの課題は大きく解決に向かっています。

日本産品の需要過熱

日本産の食品、茶飲料、工芸品など世界での需要が過熱しており、BtoC越境から、BtoBtoC越境への展開が見込まれます。

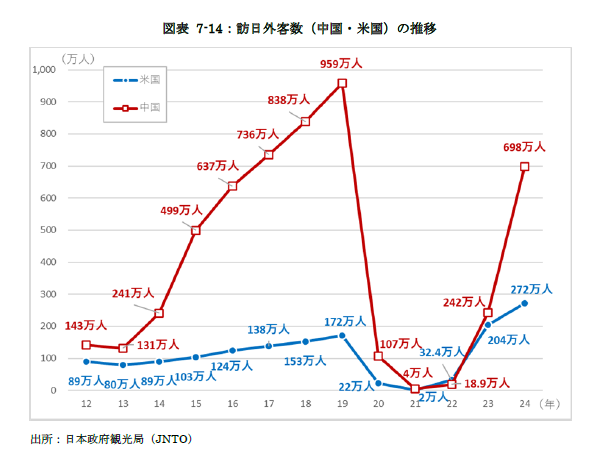

外国人による訪日と越境ECには密接な関係があると言われています。

日本滞在時に、実際に商品に触れた経験、自分自身の目で確認できた経験、信頼できると認識した経験が起点となり、また越境ECで購入ができると認識されることで、帰国後(旅アト)の越境ECの利用が促進されていると推測できます。

BtoC越境ECで高まった日本製品への需要は、現地の卸売業者や小売業者を通じたBtoBtoC越境ECへと展開する大きな可能性を秘めています。例えば、BtoC越境ECで人気が出た日本の食品、茶飲料、工芸品などが、現地の企業によって輸入され、現地の小売店やモールで販売されるといった流れです。

国内では食品製造業のBtoB-EC市場規模が2024年に41兆5,859億円(前年比17.0%増)と拡大しており、業務用食品市場の増加やEC化の加速が見られます。

越境取引市場の可能性

海外向けの日本産食品市場などは、これから高い需要が見込めるでしょう。

高いニーズ応えるには、海外の顧客と出会う方法、出会った後の海外向け販売方法の両面の準備が重要です。

そのような時勢の中、ECシステムの活用は、海外市場での継続した顧客の獲得に必要不可欠と言えるでしょう。

出展・関連コラムのご紹介

出展:本コラムで掲示している資料は、「令和6年度電子商取引に関する市場調査報告書」から引用しています。

関連するコラム:

| 回 | 令和6年度電子商取引に関する市場調査の解説テーマ |

|---|---|

| 第1回 | BtoC-ECとBtoB-ECそれぞれの市場成長の背景と今後の見通し |

| 第2回 | BtoBの越境取引市場の可能性を探る |

| 第3回 | toB取引のEC化を推進する「調達戦略」と「営業戦略」について |

| 第4回 | 中小企業が取るべき越境EC戦略について |